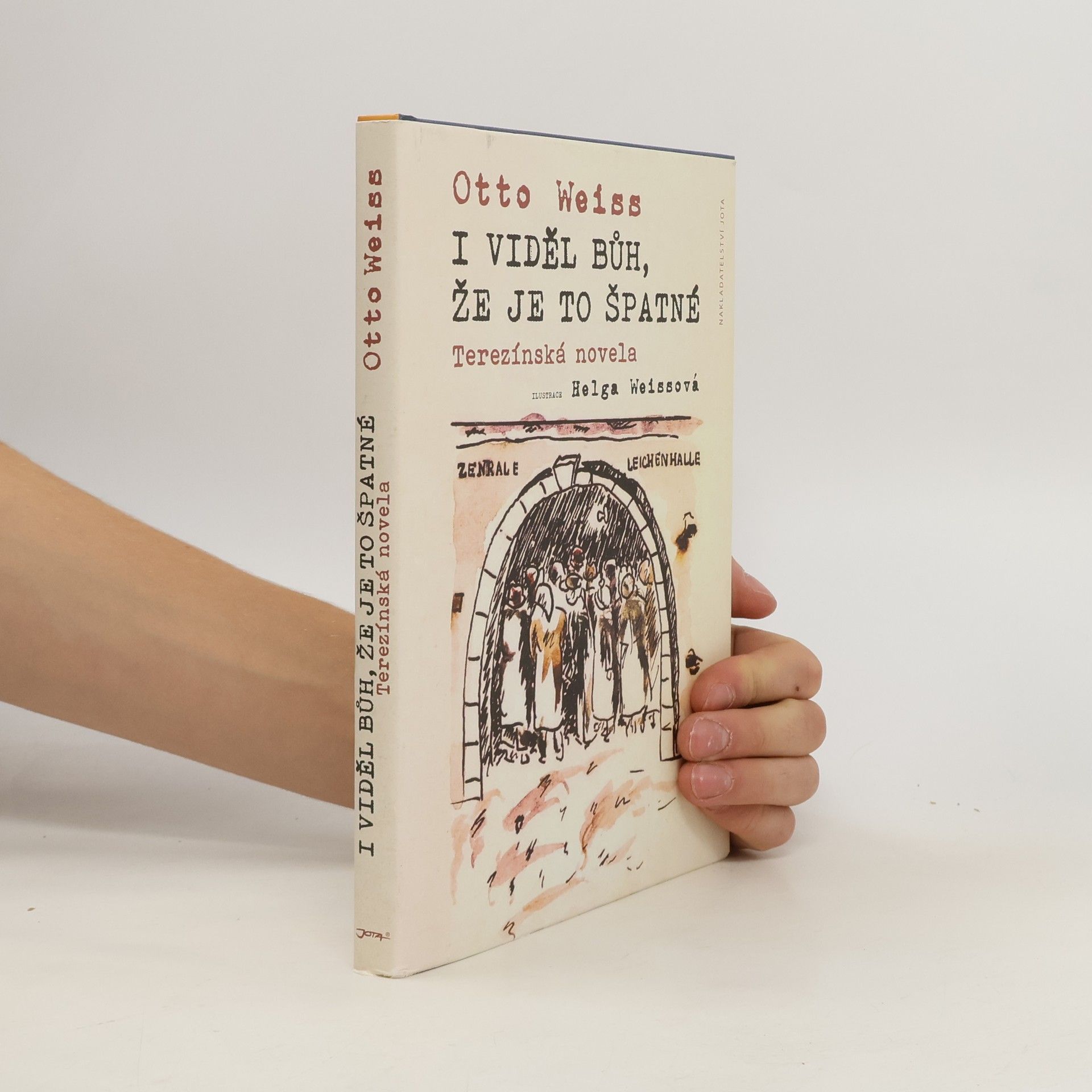

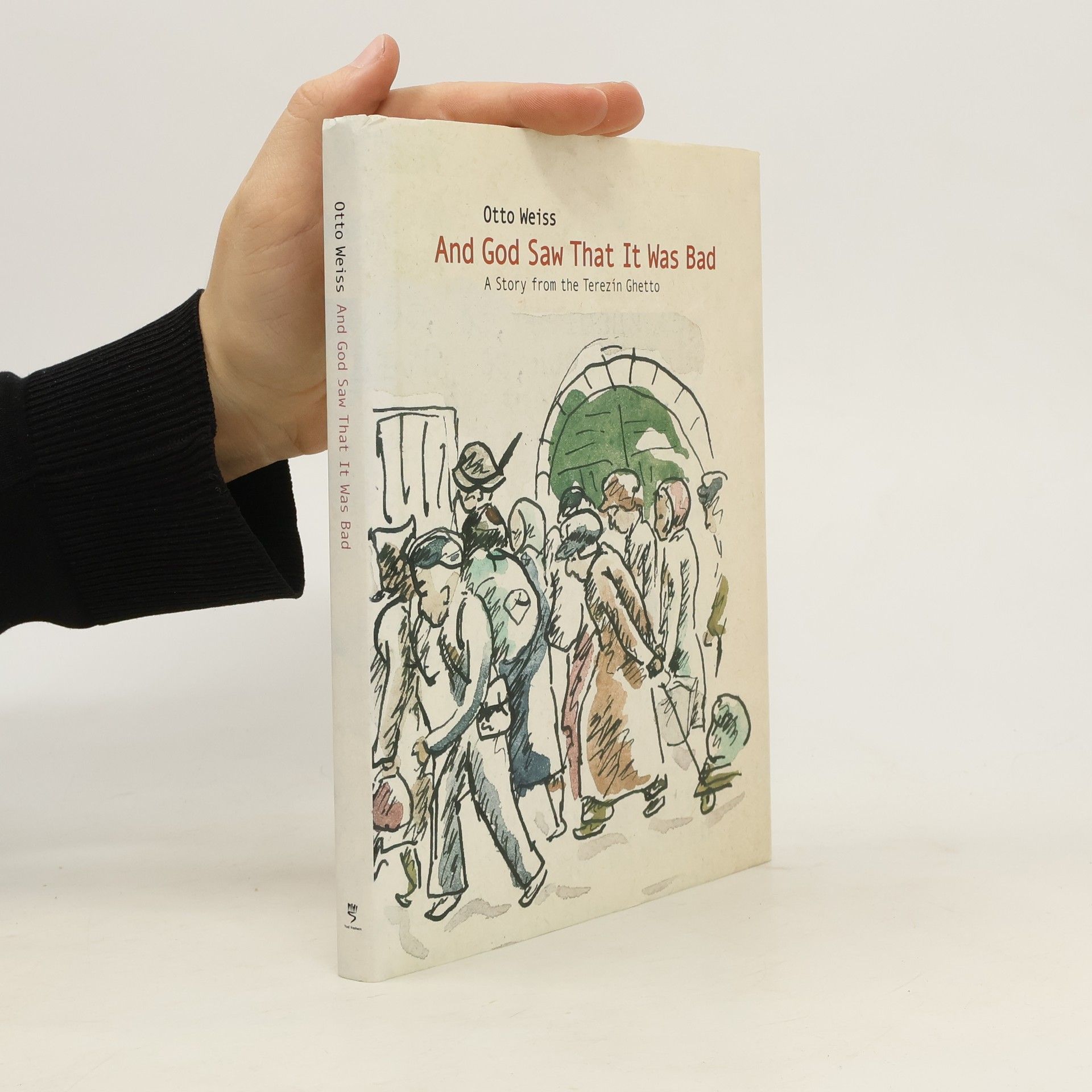

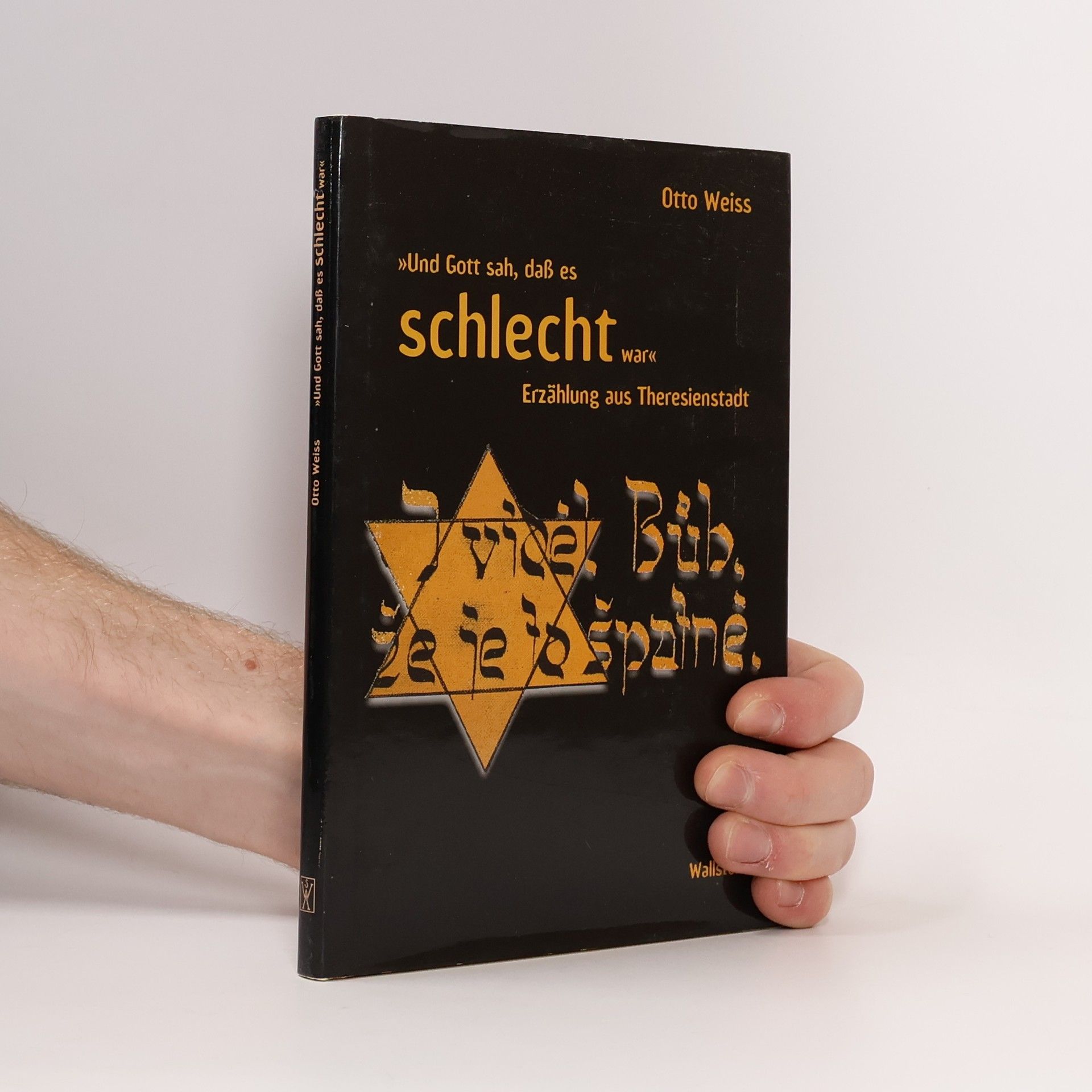

I viděl Bůh, že je to špatné

- 112 Seiten

- 4 Lesestunden

Výjimečné osobní svědectví z terezínského ghetta, které přečkalo válku zazděné na půdě místních kasáren. Novela Otty Weisse I viděl Bůh, že je to špatné je jedinečným literárním počinem a zároveň silným osobním svědectvím historického významu. Otto Weiss tuto knihu napsal v Terezíně v roce 1943, kresbami ji doplnila jeho dcera Helga, autorka Deníku 1938–1945, tehdy 13letá. Společně pak knihu věnovali Helžině matce Ireně k narozeninám. Krátce poté byl Otto Weiss zařazen do transportu do Osvětimi, odkud se už nevrátil. Bůh, který na sebe vzal lidskou podobu, se přichází podívat do Terezína, aby se na vlastní kůži přesvědčil, jaká je mezi vězněnými Židy situace. Do prostého příběhu je vložena vážnost i hloubka, předstíraný úsměv zakrývá hořkost a smutek. Kniha odhaluje zrůdnost a rafinovanost lživé nacistické propagandy užívané k utajení pravdy a k oklamání světa.