Hans Werner Henze Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Nie zuvor wurden Briefe von Ingeborg Bachmann veröffentlicht. Der reiche Briefwechsel zwischen ihr und dem international erfolgreichen Komponisten Hans Werner Henze ist das einzigartige Zeugnis künstlerischen Austauschs und einer bedingungslosen Freundschaft. 'Ich lehnte mich an Sie an, ihr Geist half meiner Schwachheit auf', schreibt Hans Werner Henze über Ingeborg Bachmann. Der aufstrebende Komponist erkannte rasch eine Seelenverwandte in der jungen Dichterin, das war 1952 in Göttingen. Und schon im folgenden Jahr setzte ein leidenschaftlicher und immer vertrauter werdender Briefwechsel ein. Einig sind sie sich darin im Haß auf Nazideutschland, wollen mit Günter Grass die junge Sozialdemokratie unterstützen und sind doch im Herzen immer bei ihrer 'Pflicht', der Kunst, in der sie gemeinsam an Liedern und einer großen Oper arbeiten. Als die Beziehung zu Max Frisch auseinandergeht, gesteht Ingeborg Bachmann ihrem Freund: 'Du bist mir der kostbarste Mensch', und Henze lädt sie in schwärmerischen, tröstenden und ernsten Briefen zu sich nach Rom und Neapel ein, um bei ihr sein zu können und das Eigentliche zu tun: schreiben, komponieren und Ruhe finden in einem Leben, 'für das man vielleicht nicht stark genug ist'.

Im Rahmen des Schleswig-Holstein Festivals 1997 erarbeitete Hans Werner Henze in einem Workshop „Komponieren in der Schule“ mit neun Schulmusikern unterschiedliche Kompositionen. Der vorliegende Bericht enthält neun persönlich geprägte Gesprächs- und Arbeitsprotokolle und eine Einführung von Henze. „Ich führte aus, dass in meinen Augen und nach meiner Erfahrung das Komponieren von Musik lehrbar und erlernbar ist - in der Schule! Gerade so wie man es mit dem Zeichnen oder Malen oder dem deutschen Aufsatz zu tun pflegt. Um den Umgang mit den Tönen lehrbar machen zu können, müssen natürlich zunächst einmal die Lehrer selbst mit diesem geheimnisvollen Medium vertraut gemacht werden. (...) der erste Schritt von der Imagination zu einer Realität des selbstschöpferischen Umgangs muß die kompositorische Ausbildung von Musiklehrern sein, will sagen, diese Personen müßten einmal als erste mit einer (ich meinte: mit meiner) Methode vertraut gemacht werden.“ (Hans Werner Henze)

Dieses Werkverzeichnis, anlässlich des 70. Geburtstages von Hans Werner Henze veröffentlicht, bietet umfassende Informationen zu Besetzungen und Uraufführungen sowie kurze Kommentare des Komponisten. Mit Querverweisen zu den Beziehungen zwischen den Werken und einem detaillierten Register ist es ein unverzichtbares Handbuch für Henze-Verehrer und Programmplaner. Zahlreiche teils vierfarbige Abbildungen und Faksimiles gewähren Einblicke in die Werkstatt des Komponisten, von grafischen Entwürfen über Skizzen bis hin zu ausgearbeiteten Partituren. Der Textteil ist in aufwändigem bibliophilen Dreifarbdruck gestaltet. Das Werkverzeichnis ist vollständig vom Komponisten autorisiert und wurde 1996 mit dem Deutschen Musikeditionspreis ausgezeichnet. Im Vorwort reflektiert Henze über die Notwendigkeit, seine Werkstatt zu ordnen und sein Werkverzeichnis neu zu gestalten. Er erklärt, dass viele der aufgeführten Werke revidiert wurden und einige Stücke zurückgezogen wurden, da er nicht mehr mit ihnen einverstanden war. Der neue Katalog präsentiert sein Werk in einer Weise, die seinen heutigen Vorstellungen entspricht, während er auch frühe Stücke beibehalten hat, die Teil seiner musikalischen Entwicklung sind.

Das verratene Meer

Musikdrama in 2 Akten nach dem Roman "Gogo No Eiko" (Der Seemann, der die See verriet). Soli, Chor und Orchester. Textbuch/Libretto.

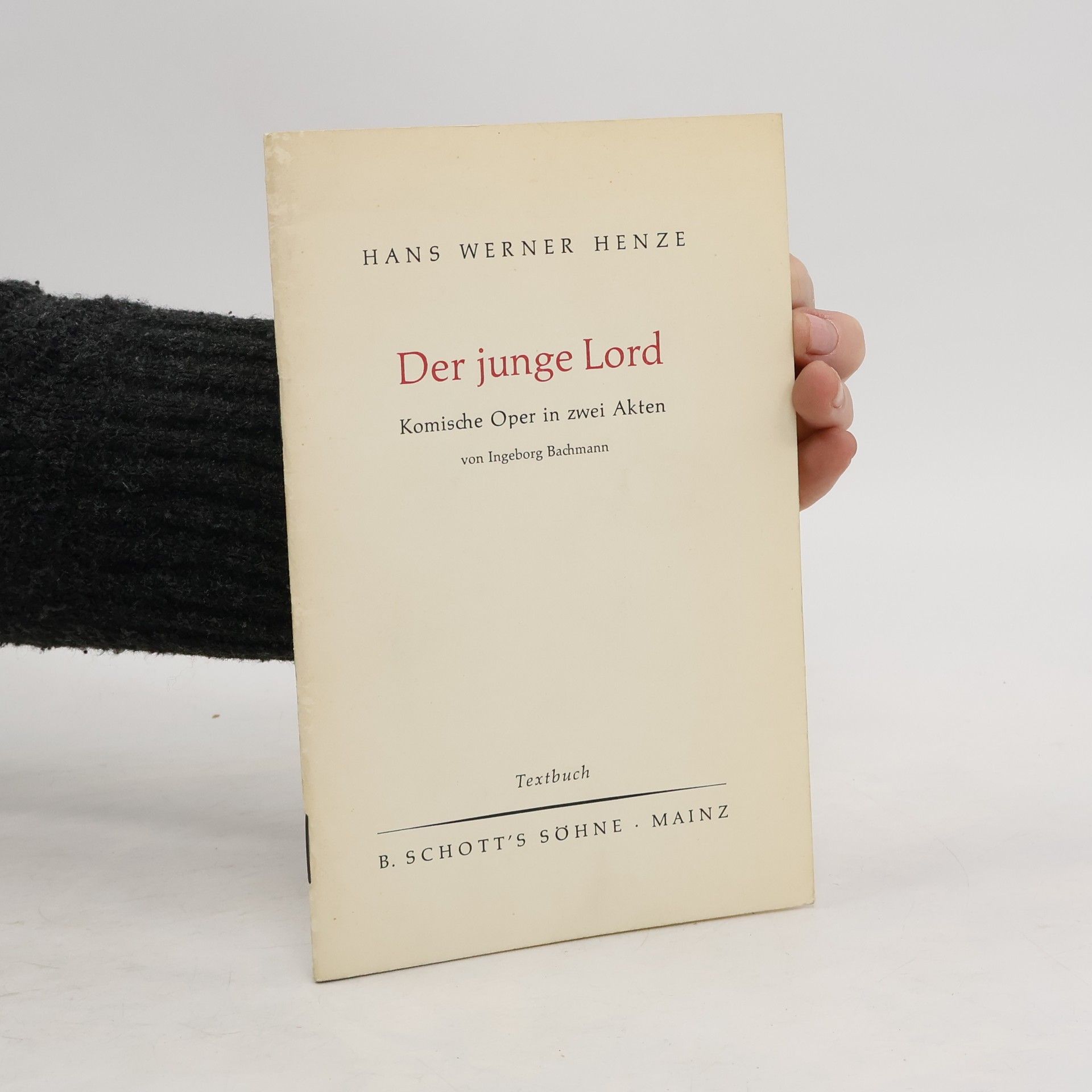

Wörtlich übersetzt ist das Libretto ein „kleines Buch“, ein „Büchlein“. Doch nicht irgendein Büchlein. Seit es Opern gibt, gibt es die Textbücher dazu. Oft erzählen die Universalsprache Musik und der Ausdruck der Darsteller die Geschichte, auch wenn man die Worte nicht versteht. Trotzdem ist ein Libretto sehr hilfreich für das Verständnis der Details. Gerade dann, und das fast immer, wenn die Oper in der Originalsprache aufgeführt wird. In den Libretti ist in der Regel das Original der Übersetzung gegenübergestellt. Sie können so problemlos parallel Handlung und Inhalt folgen. In den meisten Fällen existiert das Textbuch Oper bevor die Musik dazu komponiert wird. Spannende und dramatische Geschichten bilden die Grundlage für faszinierende Opernkompositionen.