Ronald Paris

Ein Leben mit Mythen und Landschaften

Ein Leben mit Mythen und Landschaften

Kunst ohne Freiheit?

Beide Künstlerinnen kennen sich schon lange. Die Malerin Barbara Müller-Kageler zeigt in ihren Ölgemälden Figuren und Landschaften in fein abgestufter Abstraktion und in erdigen, dezent nuancierten Farben. Das Meer mit Menschengruppen und Strandszenen sind ihre bevorzugten Themen. 0Die Bildhauerin Marguerite Blume-Cárdenas konzentriert sich in ihren Skulpturen, zumeist aus Sandstein, in beeindruckender Weise auf das Elementar-Notwenige. Die Ausstellung präsentiert absichtsvoll ihr großes Repertoire an Figuren der antiken Mythologie, darunter Venus, Prometheus oder Marsyas. Der antike Mythos zählt zu ihren zentralen Motiven, neben biblischen Gestalten, freier menschlicher Figuration und erschreckenderweise plötzlich wieder sehr aktuell dem Thema Krieg.00Exhibition: Winckelmann-Museum, Stendal, Germany (24.04. - 03.07.2022)

Stein zu Papier – Funde und Fragmente in Abformungen

Von Akko und Haifa bis Aschkelon und Gaza

Die großen Häfen des Landes Akko, Haifa, Atlit, Caesarea, Jaffa, Aschdod, Aschkelon und Gaza sind seit der Antike bekannt und auf den historischen Karten verzeichnet. Seit der Antike haben sie eine wechselvolle Geschichte erlebt, von Alexander dem Großen und den Römern erobert, wurden sie im Mittelalter Bastionen der Kreuzfahrer. Nach der Vertreibung der Kreuzfahrer und der Zerstörung der Häfen durch die Mamelucken Ende des 13. Jahrhunderts wuchs die Zahl der Pilgerberichte: Besonders seit dem 15. Jahrhundert kamen christliche wie jüdische Reisende in das Land der Verheißung, so dass sich eine reiche, bis in das 20. Jahrhundert hinein lebendige Palästinaliteratur entwickelte. Auch Forschungsreisende und Künstler haben ihre Eindrücke und Erlebnisse in Bildern festgehalten, wie diese Ausstellung zeigt

An der 1760 in Pompeji ausgegrabenen Artemis, heute im Archäologischen Nationalmuseum Neapel (Inv.-Nr. 6008), hat Winckelmann seine Theorie von der Farbigkeit der griechischen Marmorplastik entwickelt, wie die jüngere Forschung nachweisen konnte. Sie wird in der Ausstellung gemeinsam mit modernen Farbrekonstruktionen antiker Plastik vorgestellt, die dank der naturwissenschaftlichen Untersuchungen in den letzten Jahren möglich wurden. Der Katalog enthält Beiträge von Oliver Primavesi, Vinzenz Brinkmann, Ulrike Koch-Brinkmann und Heinrich Piening.

Seit den Tagen des griechischen Historikers und Weltreisenden Herodot (484–420 v. Chr.) hat es Reisende immer wieder nach. Als Napoleon Bonaparte 1798 nach seinem misslungenen Ägypten-Feldzug nach Frankreich zurückkehrte, ließ er mehr als 200 Forscher, Wissenschaftler und Künstler zurück, die die Aufgabe hatten, die Wunder des Landes zu dokumentieren. Sie legten eine Vielzahl von Kunstdenkmälern frei, die Zeugnisse der glorreichen ägyptischen Vergangenheit sind. Danach, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, entdeckte auch Europa dieses geheimnisumwobene und schöne Land. Mit der Erfindung der Photographie 1839 eröffnete sich Forschern und Künstlern eine neue Möglichkeit, präzise Bilder in kürzester Zeit herzustellen, die in ihrer Genauigkeit unübertroffen waren. Mit der steigenden Zahl der Touristen, die nach Ägypten reisten, wuchs auch die Nachfrage nach Photographien. Photographen boten vor Ort eine große Auswahl an fertigen Photographien an und eröffneten Filialen ihrer Geschäfte in Alexandria, Port Said, Memphis und anderen berühmten Reisezielen. Der Ausstellungskatalog der Winckelmann-Gesellschaft stellt mehr als 160 frühe Photographien, Lithographien, Stiche und Karten aus der Sammlung Dan Kyram in Jerusalem vor. Die Ausstellung im Winckelmann-Museum ging bis zum 5.09.2010.

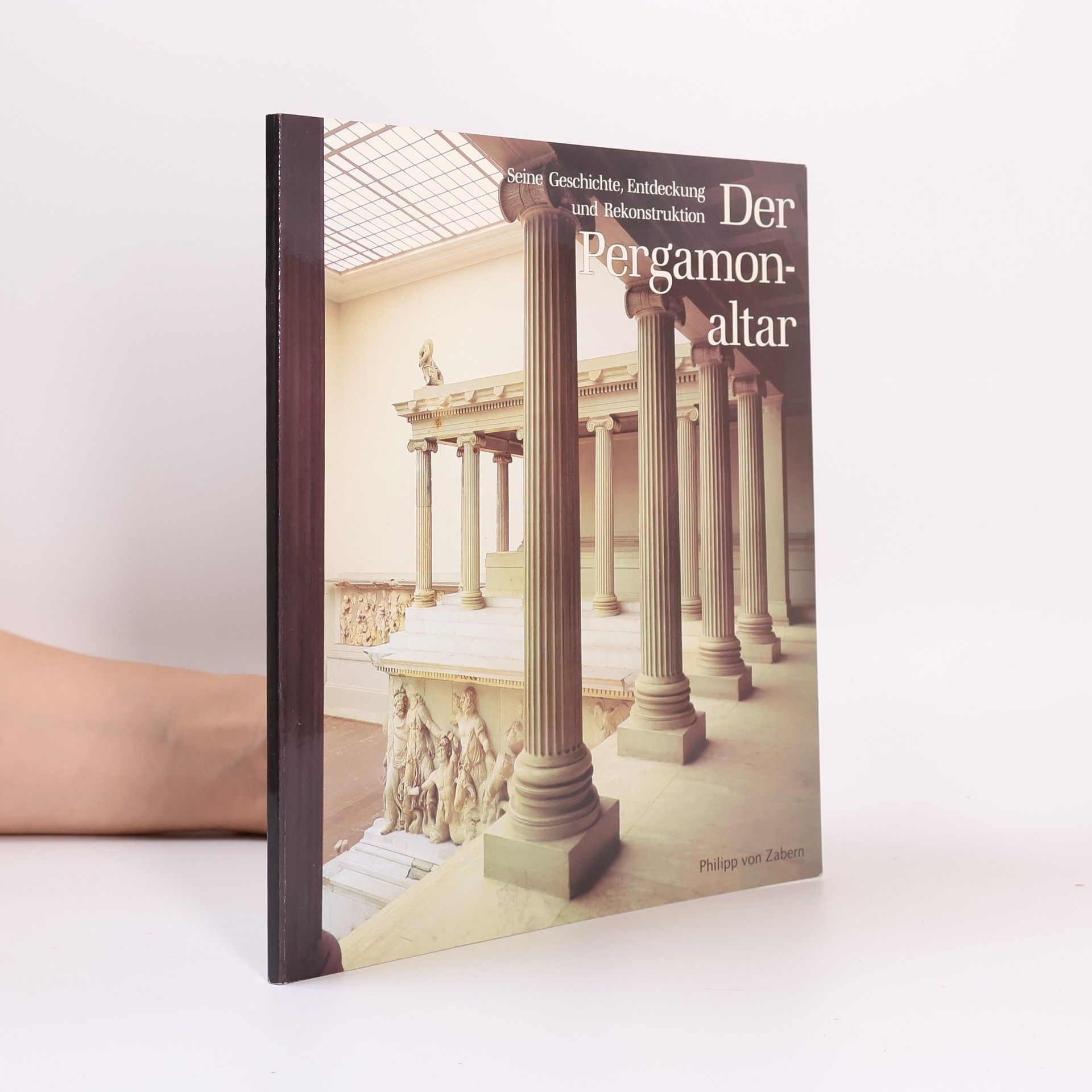

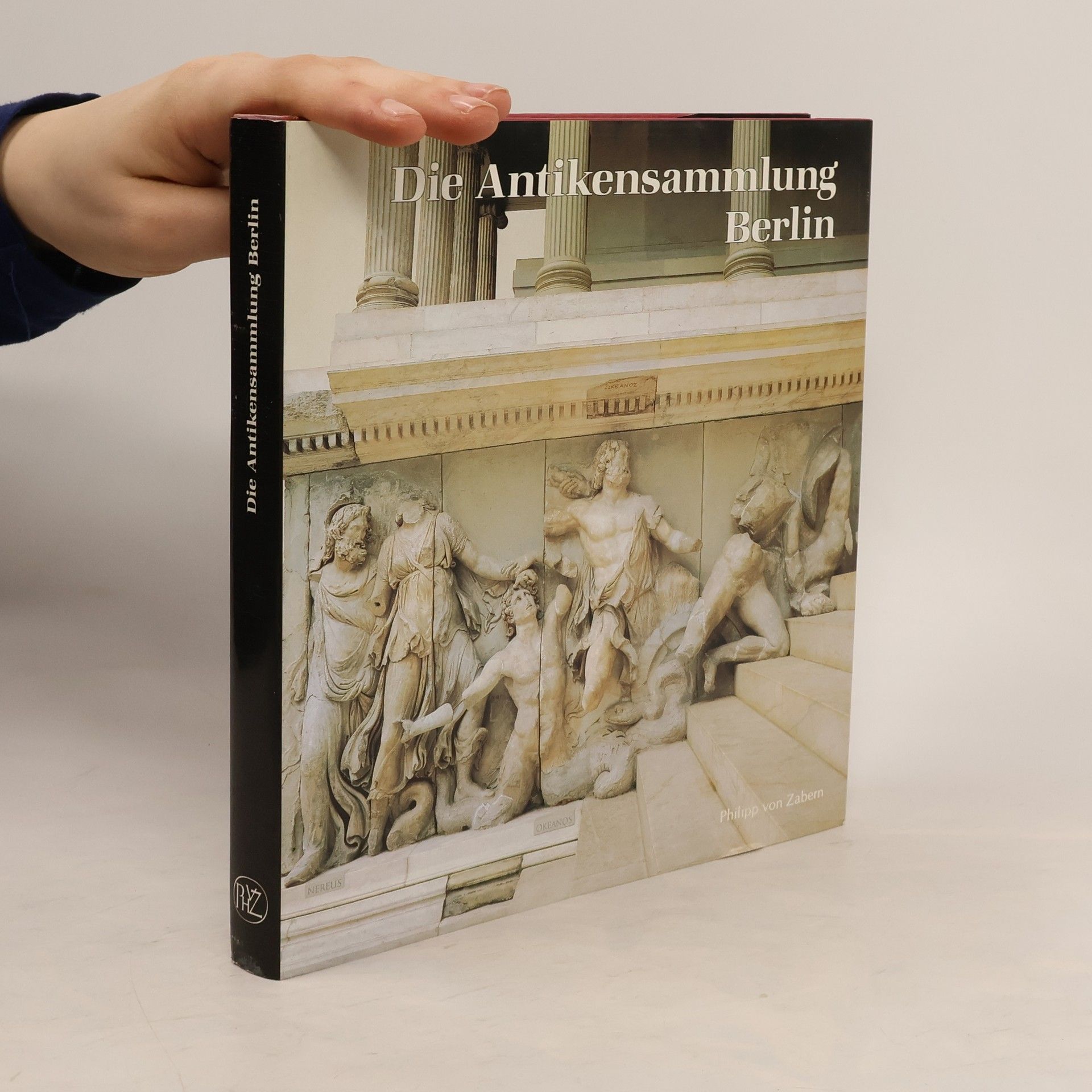

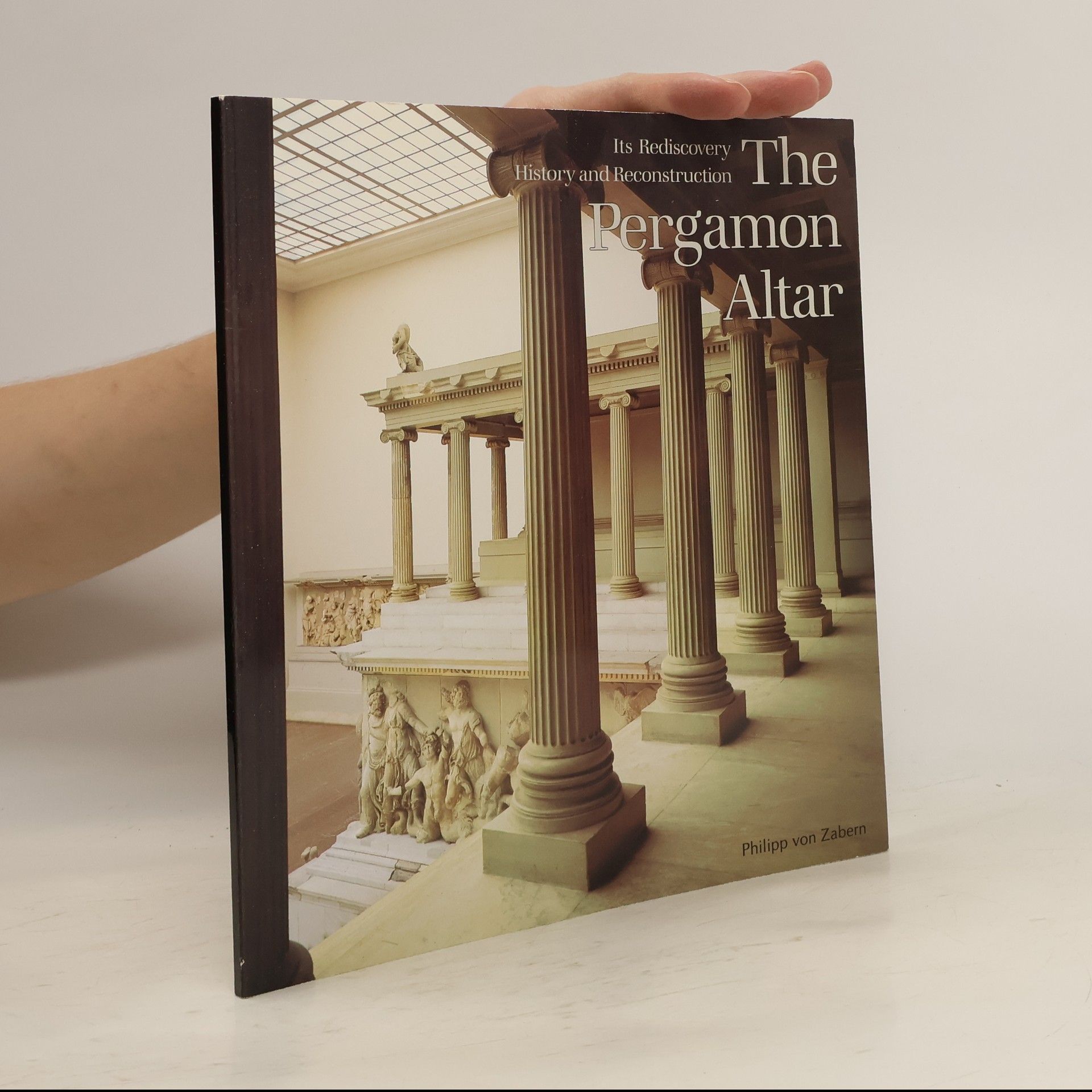

Fremdsprachige Antikenpublikationen und Reiseberichte in deutschen Ausgaben