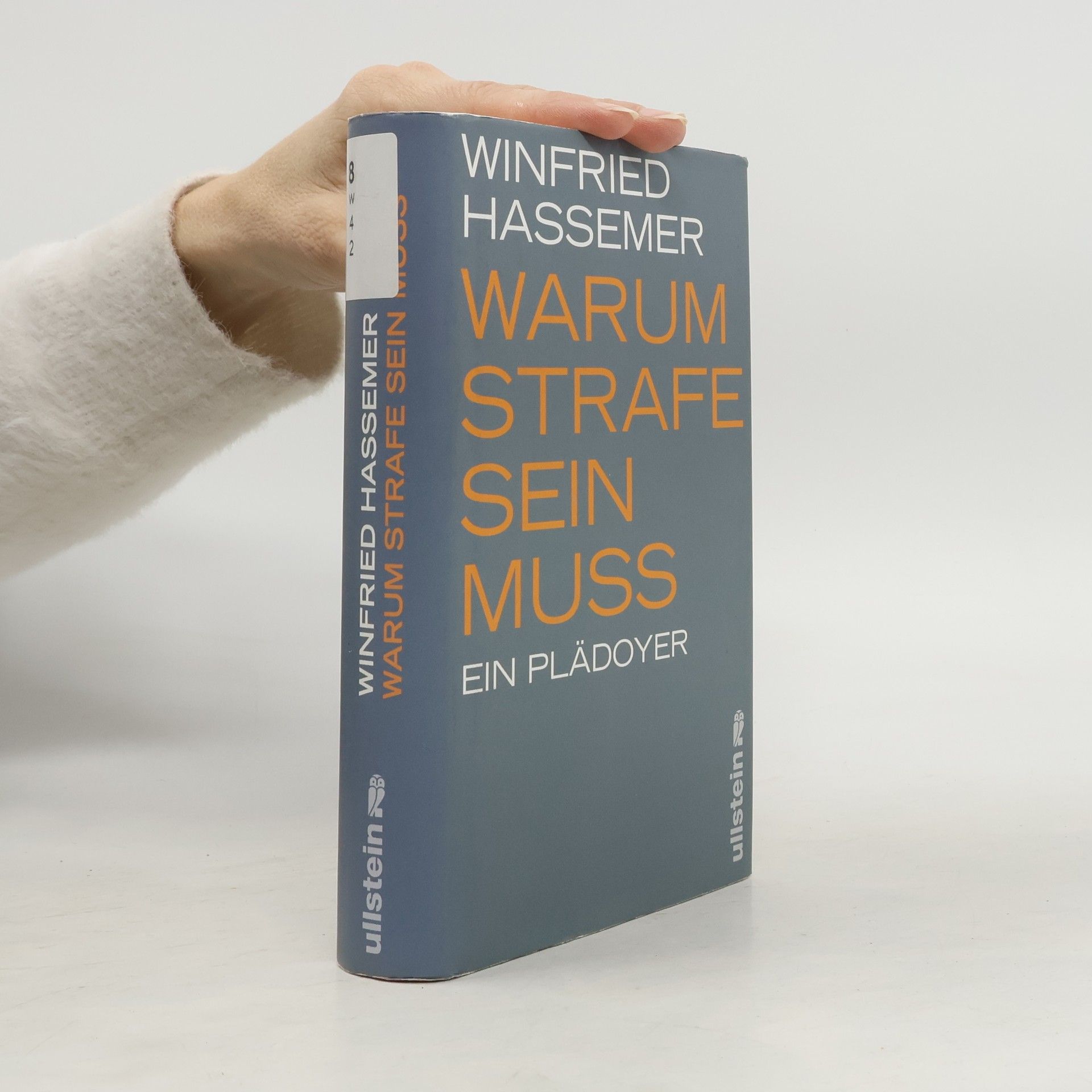

Warum Strafe sein muss

- 365 Seiten

- 13 Lesestunden

Über Sinn und Unsinn von Strafen sind heftige Debatten geführt worden, sei es bei der Forderung nach einer Verschärfung des Jugendstrafrechts oder bei der Suche nach angemessenen Strafen für Steuersünder. Man könnte meinen, das Strafrecht müsse die Rolle von Politik und Pädagogik übernehmen und das moralische Urteil ersetzen. Doch was ist die eigentliche Aufgabe der Strafe im Rechtsstaat? Winfried Hassemer hat sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt, als Richter des Bundesverfassungsgerichts wie auch als Universitätsprofessor. In diesem Buch erklärt er, welche Funktion das Strafrecht für unsere Gesellschaft hat und warum eine Gemeinschaft ohne Strafe keinen Bestand hätte. Er zeigt aber auch, dass ein zu rigoroses Strafen nicht etwa Verbrechen verhindert, sondern im Gegenteil zu einer allgemeinen Brutalisierung führt. Strafe und Gesellschaft formen und bedingen einander, das belegt Winfried Hassemer klar und überzeugend.